「春」を食べるという行為があるとすれば、その最も象徴的な食材は、やはり鰆(サワラ)ではないだろうか。名に「春」を抱く魚は、単なる季節の象徴ではなく、日本人の味覚と美意識の結晶である。

鰆とは何者か──マグロに似たフォルムの白身魚

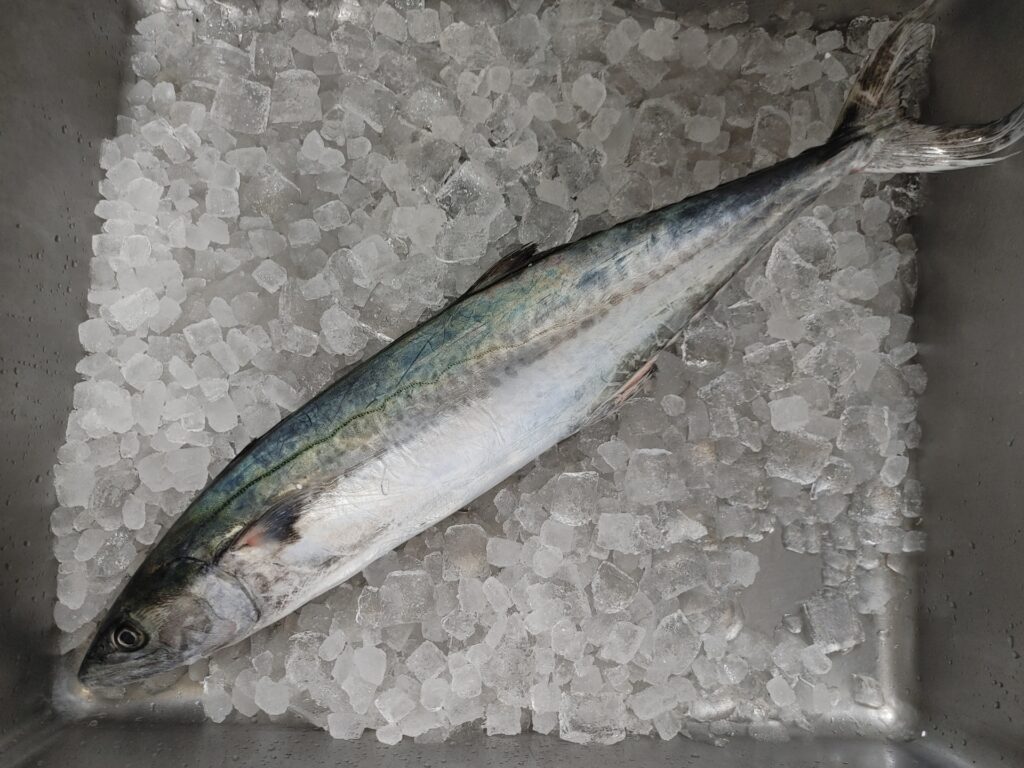

鰆という魚、初見の印象は「細長いマグロのようなやつ」である。体長は最大で1メートルを超え、スマートな体型、銀光りする鱗、口元の鋭利な歯列──まさに海の銀の刃とでも呼ぶべき風貌。

分類上はスズキ目サバ科に属し、マサバやゴマサバの親戚筋にあたる。が、その食味はサバとは似て非なるもの。淡白だが旨味があり、滑らかな舌触りが特徴的な高級白身魚である。

季節の逆説──東は冬、京は春

鰆の旬について語る際、我々グルメ筋にとって避けて通れないのが「季節の逆説」だ。東日本では晩秋から冬が旬、対して関西では春が旬とされる。

この矛盾のような風習には理由がある。関西では産卵前の脂が乗った鰆を春に獲る文化が根付き、古くは『本朝食鑑』にも「春の魚」として登場する。一方、関東の市場では、脂ののった寒鰆が冬の味覚として珍重される。

どちらが正しいか? 答えはひとつではない。むしろ、同じ魚であっても、地域ごとの季節感や味覚が異なるという点にこそ、日本の食文化の奥行きがある。

鰆の味覚構造──脂と繊維と香りの三重奏

鰆の食味は、ただ「淡白」などという一語では到底言い表せない。身はきめ細かく、繊維がほぐれやすく、それでいてしっとりとした水分を内包している。

そして特筆すべきは、脂の質の良さ。舌にじわりと広がるが、決してしつこくはない。これはマグロやブリとは異なるベクトルの脂であり、あくまで「上品な余韻」を残す。

もう一つ忘れてはならないのが、皮目の香りである。焼くことで立ち上がるこの香りは、まるで炙ったカマスにも似た幽玄な香ばしさ。皮を残すか剥ぐかは料理人の流儀次第だが、私は断然「残す」派だ。

調理法の多面性──西京焼きは序章に過ぎない

鰆と言えば「西京焼き」が定番だが、それはあくまで入口に過ぎない。味噌漬けは、鰆の脂と味噌の甘みが溶け合い、まるで和のコンフィとも言える美味しさを醸し出すが、それだけで鰆を語っては勿体ない。

刺身はどうか。脂が乗った寒鰆は、透明感のある身質がまさに芸術品。わずかに皮を炙って「焼き霜造り」にすれば、香ばしさと旨味の相乗効果で、一切れごとに頬が緩む。

また、幽庵焼きや利休焼きといった、醤油ベースの漬け焼きも面白い。柚子や山椒の香りをまとわせると、鰆の淡白さが一段と引き立ち、懐石料理の主役すら務まる風格を持つ。

さらに玄人筋には、鰆の味噌椀もおすすめしたい。骨から取った出汁に味噌を溶き、身をさっと加える。シンプルでありながら、春の海そのものをすするような感覚が味わえる。

生態と漁法──高速回遊魚の意外な繊細さ

鰆は実は回遊性が極めて強い高速魚である。泳ぐ速度は時速60kmに達するとされ、その刃のような体型はまさに機能美。瀬戸内海や玄界灘では、産卵のため春に沿岸に寄ってくる群れを狙って定置網漁が盛んだ。

しかしこの魚、身が非常に柔らかく、傷みやすい。市場に出回る頃には身が崩れてしまうことも多く、取り扱いには繊細な技術とスピードが求められる。

つまり、美味しい鰆に出会うには、産地との距離と、漁師と仲買人の技術が鍵を握る。一流の寿司店や割烹が、こぞって産直の鰆にこだわるのも納得だ。

鰆という存在の“含意”

「鰆」は、料理というより文化である。春を告げる風、産卵を控えた命の営み、白身魚の持つ奥ゆかしい滋味、そして地域ごとの味覚の哲学。

そこには、「派手さではなく、繊細さを尊ぶ」という、日本的な美の感性が凝縮されている。

次にサワラと出会ったとき、あなたはただの白身魚として扱うだろうか?

それとも、その銀の刃の内側にある「季節」「技」「命」の余韻を、じっくり味わってみるだろうか。

そのひと皿には、春だけではなく、日本という味覚の歴史すら宿っている。

コメント