一杯のラーメンを前にすると、まず目に入るのがスープの上に立てかけられた黒い海苔である。麺、スープ、チャーシュー、メンマと並ぶ中で、なぜ海苔が必ずといってよいほど添えられているのか。その存在には、味覚の調和と歴史的な背景が息づいている。

見た目と香りの演出

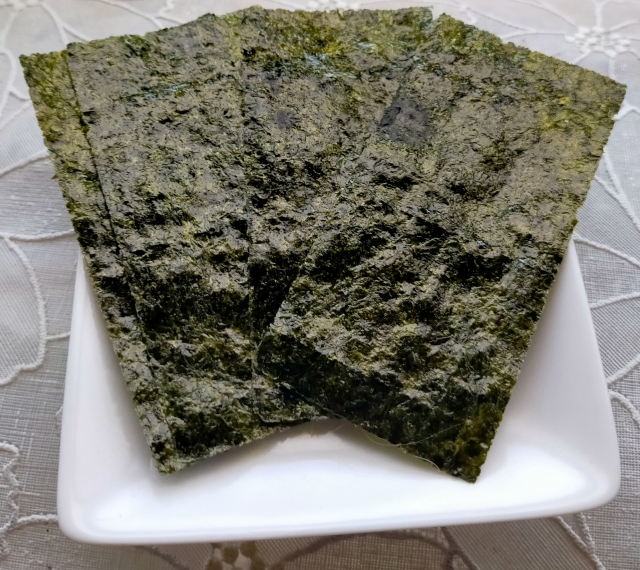

海苔はラーメンに色彩的なコントラストを与える。透明なスープ、白い麺、茶色いチャーシューに対して、漆黒の海苔が添えられることで一杯の景色が引き締まる。

さらに、湯気を浴びた瞬間に立ち上る磯の香りは、ラーメンに独特の風味を加える。とりわけ豚骨や醤油ベースの濃厚なスープに合わせると、油脂の重さを香りで和らげる効果を持つ。

味覚のバランスを支える役割

海苔の旨味成分はグルタミン酸。動物系スープに含まれるイノシン酸と相乗効果を生み、旨味が一層深まる。麺と一緒に口に含むと、海苔の香りとスープのコクが重なり、口の中で味の層が広がる。

また、海苔はスープを吸い込む性質があり、麺と共に食べると濃厚な旨味を凝縮して味わえる。単なる飾りではなく、ラーメン全体を調和させる仕掛けなのだ。

戦後屋台文化からの広がり

ラーメンに海苔を添える習慣は、戦後の屋台文化に端を発するといわれる。手軽に仕入れられる食材であり、保存性も高く、何より安価でボリュームを演出できた。

また、戦後の食卓では白米と共に「焼き海苔」が広く普及しており、馴染み深い食材だったことも大きい。庶民にとって親しみやすい海苔は、自然とラーメンのトッピングとして定着していった。

家系ラーメンと海苔の相性

特に横浜発祥の家系ラーメンでは、海苔は欠かせない存在である。濃厚な豚骨醤油スープに浸した海苔でご飯を巻いて食べるスタイルが人気となり、「ラーメン+海苔+ライス」という三位一体の楽しみ方が文化として根付いた。

ここでは海苔は、スープを吸ってご飯と橋渡しをする重要な役割を果たす。単なる添え物ではなく、食べ方の幅を広げる存在として進化してきた。

まとめ

ラーメンに海苔が添えられるのは、見た目の美しさや香りの演出だけではない。

・磯の香りでスープを引き立てる

・旨味成分による相乗効果

・スープを吸い、麺やご飯との一体感を生む

・屋台文化や家系ラーメンに根差した食べ方

ラーメンの丼に立つ一枚の海苔。その存在には、日本人の食文化の知恵と歴史が凝縮されているのだ。

#ラーメン #海苔 #トッピング #食文化 #家系ラーメン

コメント